Son las 22:45 de un miércoles. Recién entro a mi casa.

Esta semana me cambiaron los horarios así que salgo más temprano de trabajar.

Prendo la notebook, abro la ducha y me pongo a ordenar un poco las cosas que

tengo tiradas por todos lados: zapatos, facturas impagas, libros, platos

sucios, camisas, vasos. Me saco la ropa, pongo música en Grooveshark y entro a

bañarme. Siento que suena el timbre así que salgo, todo mojado, a atender el

portero. Es Raymond.

▼

Mi grupo de amigos de la infancia siempre tuvo la

costumbre de inventarle varios sobrenombres a una misma persona. No sé de dónde

habrá salido pero la cuestión es que a mí se me pegó incluso con quienes no pertenecen

al grupo. Raymond es en realidad Ramiro. Quedó como una norteamericanización de

su nombre –si es que tal cosa existe- y además, porque es el nombre de pila de

un pensador culturalista de apellido Williams que a ambos nos encanta.

▲

“Ya voy”, le grito por el teléfono blanco ya grisáceo

por los años y bajo sin esperar su respuesta. Como siempre, Raymond está de

camisa blanca, pantalón de vestir oscuro, unos zapatos negros bien lustrados y

una mochila colgada de un solo hombro. Lo miro ya ni bien salgo del ascensor y,

por detrás del vidrio de la puerta de entrada, me sonríe. “¿Qué pasa, Chulo?”,

me dice y me saluda con un abrazo palmeándome la espalda porque tiene la idea

que saludarse con la mano es poco afectivo. Subimos por el ascensor nuevamente,

intercambiamos palabras sobre el clima, me dice que la noche está espectacular para

birrear, para ver patitas mientras se mira en el espejo

y se peina el cabello prácticamente rapado. Mientras abro el Trapiche que

compré en oferta hace unos días en el chino de a la vuelta, él se asoma por la

ventana y mira el cielo.

▼

A Raymond lo conocí en la Universidad. Ambos

cursábamos una de las primeras materias de la carrera con un profesor que metía

recreos en cada clase para poder salir a fumar. Creo que nunca nos habíamos puesto

a conversar hasta que llegó el turno de dar el final. Prácticamente todos los

compañeros promocionaron la materia y nosotros, los infradotados, la tuvimos

que dar en diciembre. Esa condición de inferioridad –que luego se repetiría

pero bajo otras formas- nos dio el pie para intercambiar ideas y comenzar una

amistad que con el tiempo se afianzaría. No estudiamos mucho pero logramos

meterla. En eso momento la Facultad quedaba en la calle Río de Janeiro.

Recuerdo que estuvimos varias horas esperando nuestro turno, aplacados por el

calor.

Al mes un amigo me invitó a un asado en Boedo y como

el ambiente era propicio para fraternizar le mandé un mensaje a Raymond. A la

hora estábamos los dos en Pueyrredón esperando el 41. Él había llegado a la

parada con una botella de vino bajo el brazo.

▲

Fumamos y bebemos un rato mientras esperamos que lleguen

las empandas que pedimos al delibery. Raymond me cuenta de una mina que salió

ayer; me cuenta que fueron al teatro a ver una obra medio pelo y que después

tomaron cerveza tirada en un bar del centro. “Está buena, tiene muy lindas piernas”,

me dice mientras dibuja las curvas en el aire con las dos manos.

▼

La verdad es que durante unos años nos hemos cruzado

poco. En los pasillos de la Facultad, capaz alguna cena improvisada con un fernet

abierto que alguno de los dos traía de la casa o alguna cerveza en el pool de

la calle Sarmiento. Hasta que el destino –Raymond cree un poco en eso- nos

metió una piedra pesada. Los dos sufrimos una separación angustiante con

nuestras respectivas mujeres y eso, de alguna forma, nos hizo congeniar con

algunos tragos nocturnos para aplacar la crisis emocional. Primero fue todo muy

melanco por no decir patético: alguno

de los dos cocinaba, tomábamos bebidas fuertes porque hacía frío y le metíamos

al ajedrez. Raymond siempre ponía Pulp Fiction de fondo y cada vez que venía la

escena en que John Travolta baila con Uma Thruman, uno de los dos avisaba,

frenábamos un toque la partida y nos maravillábamos con la pantalla. “Qué hijo

de puta este Travolta”, le decía yo y nos cagábamos de la risa. Raymond es un

tipo correcto, nunca putea, tampoco utiliza un lenguaje obsceno o vulgar para

referirse a cosas obscenas o vulgares. Todos tenemos algún mambo y el suyo es

el lenguaje: siempre se interesa por la etimología de algunos términos o

busca mensajes subliminales en algunas palabras cambiándole el orden de las

sílabas. Aquella época fue difícil, yo empecé terapia con una psicóloga que me

hablaba como si fuese mi madre, me empeciné un poco con la bebida y me costaba

mucho dormirme y a la vez levantarme. Dormía demasiado y tenía sueños que los

recordaba ni bien me despertaba. Raymond estaba igual, así que sin decirlo

decidimos sostenernos mutuamente. Nos escribíamos varias veces por día al

WhatApp comentando alguna frase motivadora, el puntaje de belleza que tenían las

mujeres según el barrio al que pertenecían o incluso frases textuales del libro

que cada uno estaba leyendo ocasionalmente. Hasta que un día dijimos basta y

empezamos a bolichear. Ese término lo

usaba seguido Raymond y a los dos nos causaba gracia. Nos gustaba mucho ir a Liquid,

un pub en la avenida Santa Fe donde prácticamente todo los días se ponía y

pintaba baile. Raymond tenía una enorme facilidad con las mujeres a la hora de

llamar su atención. Se acercaba a alguna y le hablaba. La mujer lo escuchaba y

luego se reía. Y así iniciaba el chamuyo. Como un preámbulo hipodérmico del

humor.

▲

Raymond mira el celular y me dice que es tarde, que

vayamos saliendo. Lleva los vasos a la pileta y se pone a escribir en el

celular. Yo le echo talco a las zapatillas, luego me las pongo, agarro las

llaves y salimos. Decidimos caminar porque el Abasto no es tan lejos y no hace

tanto calor. Hoy dan un encuentro de poesía en El Emergente, un bar hipster que

dicen que se pone pero es más tarde así que primero vamos a tomar una cerveza a

una especie de bodegón que él conoce porque trabaja por ahí.

▼

Todo empieza con una idea, algo sencillo que digo.

Puede ser algo que me pasó hace unos días en el bondi de camino al trabajo, la

escena de alguna novela, el próximo candidato que el kirchnerismo va a poner en

las elecciones del 2015 o el reclamo de justicia de un grupo de personas que

corta una avenida. Cualquier cosa. De ahí se ramifica, se desmenuza y se

empiezan a ver las puntillas de la cuestión cuando Raymond, luego de hacer una

pausa mirando el vaso, empieza a hablar. Raymond gusta de filosofar, pero en el

buen sentido del término. Comienza a improvisar uniones de ideas, como una pila

de ladrillos de distintos tamaños que forman una torre enorme pero que nunca se

sabe cómo va a terminar. Para sostener su monólogo recurre a otras lecturas, a

autores, a conceptos, y así uno se maravilla. Algunos, otros se aburren; pasa

que no entienden el viaje. Entonces agarra ladrillos del psicoanálisis, de la

mitología griega, del fútbol, del teatro. Cuando Raymond está en pleno

soliloquio, construyendo esa enorme torre de ladrillos multiformes que encajan

como un rompecabezas inglés yo estoy inmutado, siguiendo cada palabra,

intentando procesar rápido sin perder ningún detalle. Como un niño que aprende

a leer y tiene que apurarse con los subtítulos para entender las películas

estadounidenses. Eso, que parece un ritual aborigen de una tribu amazónica

donde el cacique evoca dioses y espíritus, es un soliloquio de Raymond donde el

espectador participa asintiendo, metiendo algún bocado si es necesario pero,

sencillamente, disfrutando de la exposición. Luego de algunos minutos, Raymond

remata colocando el último ladrillo, el más importante, el que todos esperábamos.

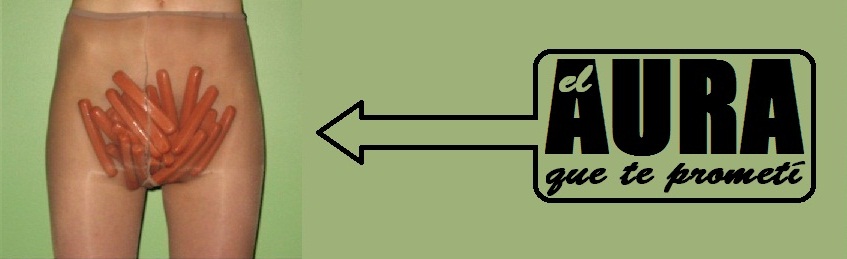

Y cuando eso sucede, un extraño brillo áurico le bordea la cabeza, como si

tuviera un sol en la nuca que ilumina todo el lugar. Luego se produce un

silencio, una pausa reflexiva de comprensión, y pregunta: “¿a qué venía ésto?”

Y yo, aún fascinado por la exposición, que hice todo lo posible por seguir el

desarrollo del soliloquio sin perderme, busco en el fondo de mi memoria el

desencadenante. Y nada; no lo encuentro, no recuerdo. Lo miro y le digo “no sé,

che” y continuado “pero bueno, no importa”. Y lo que sigue son esporádicas

charlas para que luego Raymond encuentre otro ladrillo extraño y llamativo que

le sirva de cimiento para levantar una nueva torre.

Me envuelve la prosa de este texto. Es un discurso que posee una melodía única. Más allá de las intervenciones personales; desde la figura del narrador, se vuelve un relato de ensueño: de mucha figuración y maravillas. Tanto así, que las palabras visten su color con armonía. La proeza del escritor está en la estética y el compromiso con las letras.

ResponderEliminar